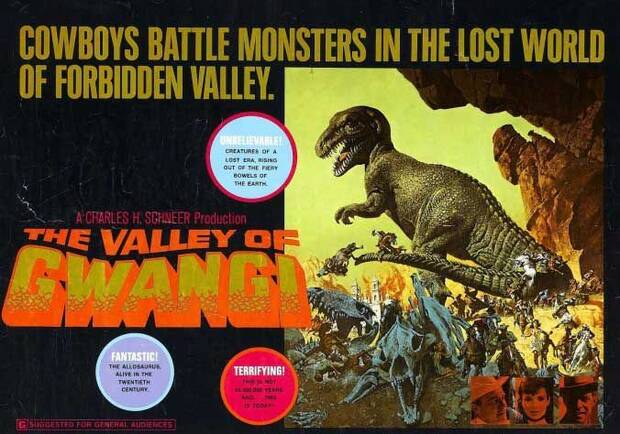

El western fue durante años el motor de Hollywood. Considerado el epítome perfecto en relación al séptimo arte, las productoras, directores y actores de renombre llenaban sus currículums con brillantes y no tan brillantes películas, algunas de ellas laureadas y tomadas con el paso del tiempo como verdaderos clásicos y obras maestras. Debido a la popularidad de los cowboy en las salas de cine, muchos productores y creativos se atrevieron a darle nuevas aproximaciones, giros de tuerca y perspectivas. Con el auge del spaghetti western, lo que hasta la fecha había sido un terreno vedado y sagrado para cineastas norteamericanos, se abrió a horizontes completamente inexplorados. Si bien la mayoría de las películas eran más o menos clásicas, o se pueden atribuir a un orden lógico de pistoleros, indios y bandidos, en 1969 asistimos a una cinta bastante peculiar que combina los patrones del Salvaje Oeste con los ecos de un pasado remoto y prehistórico en forma de dinosaurios.

El sueño de Willis O’Brien y Ray Harryhausen

El Valle de Gwangi (1969, Jim O’Connolly) fue uno de esos sueños irrealizables por el mago de los efectos especiales y el stopmotion, Willis O’Brien. El padre de King Kong (1933, Merian C. Cooper y Ernest B. Shoedsack), creador de incontables monstruos y animales prehistóricos, estuvo rumiando la idea de un film en el que un equipo de vaqueros y exploradores descubrían un valle en mitad del desierto lleno de dinosaurios, combinando dos géneros muy aislados y distantes, como el western y el fantástico. El borrador original del relato, conocido por aquel entonces como Valley of the Mist, nunca llegó a materializarse por un sinfín de contratiempos. Según relataría a posteriori Ray Harryhausen, O’Brien estuvo muy influenciado durante toda su carrera por El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle, una novela en la que un grupo de exploradores descubrían un entorno aislado del tiempo plagado de dinosaurios, capturando a uno de ellos para exhibirlo y probar al mundo civilizado su impagable hallazgo. Willis O’Brien pensaba en adaptar el concepto, trasladándolo a una época más afín al público estadounidense y cambiando naturistas o arqueólogos por cowboys y dueños de circo.

En el concepto primigenio de O’Brien encontrábamos todos los ingredientes de King Kong, con una sociedad antigua que adoraba a una especie de alosaurio gigantesco, Gwangi, y un montón de secuencias muy complejas y casi irrealizables para las técnicas de la época, como una en la que el animal combatía contra varios leones en una pista de circo ante la mirada de un público aterrorizado. Temas como el expolio de la naturaleza -sagrada y distante, casi idealizada- para el disfrute del respetable del público y la ecología estaban ya presentes, demostrando que dentro de toda la estructura fantástica y ruidosa, se encontraba un cierto mensaje naturista y crítico con la sociedad que sería recuperado por otras adaptaciones y cintas del género. Desgraciadamente, el californiano falleció antes de ver su idea plasmada en la pantalla grande, aunque llegó a tener un antecesor cinematográfico muy parecido en The Beast of Hollow Mountain (1956, Edward Nassour e Ismael Rodríguez), un film que se basó ligeramente en su idea para contarnos un relato más enfocado hacia el terror.

Ray Harryhausen, años después, decidió rendirle tributo a su mentor y amigo. Harryhausen ya se había labrado una carrera como sucesor de O’Brien en el ámbito de los efectos especiales y las animaciones fotograma a fotograma, y tenía cierto peso en la industria del cine como para poder decidir qué proyectos apoyar y realizar. Siete años después de la pérdida de su maestro, Harryhausen se embarcó en El Valle de Gwangi junto a Jim O’Connolly (La torre del diablo), tomando la idea original y convirtiéndola en todo un tributo en forma de celuloide.

De vaqueros y dinosaurios

El Valle de Gwangi, reconocería a posteriori Ray Harryhausen, nació como película tras observar detenidamente uno de los cuadros de Charles R. Knight, un conocido paleoartista, que fue a su vez la inspiración para el propio O’Brien durante el desarrollo de King Kong. En uno de ellos, una criatura en forma de tiranosaurio amenazaba a una familia de triceratops que pastaba tranquilamente en una vereda de un bosque. El terópodo mostraba una postura amenazante y altiva, algo que encajaría con Gwangi, el monstruo protagonista del film. Tras varios diseños para trabajar la escala y un buen número de bocetos, Ray comprendió que Gwangi había nacido. El alosaurio o tiranosaurio -todavía existe un enorme debate estéril al respecto, pues el animal tiene el aspecto y el tamaño de un tiranosaurio pero la morfología y las manos de tres dedos del carnívoro que habitó el jurásico- que se comería, y nunca mejor dicho, la pantalla.

Trasladándonos al México de comienzos del siglo XX, el film nos narra la historia del descubrimiento de un ejemplar de eohippus, un diminuto caballo prehistórico al que apodan El Diablo, y que es exhibido como parte de un show de circo itinerante. Extinguido hace miles de años, los responsables del circo acaban topando con el paleontólogo británico Horace Bromley, que les explica que se trata de un animal que no debería estar vivo, pues procede de una época muy anterior. Entre maldiciones lugareñas por parte de una tribu de gitanos, los cowboys, circenses y el citado experto paleontólogo descubren que el pequeño equino procede de un maldito y recóndito valle, que los lugareños conocen como El Valle Prohibido. Entre las montañas, y a través de angostos pasajes y pasadizos, descubren una tierra olvidada por el tiempo, habitada por dinosaurios y animales de todo tipo. Es curioso, porque el guion consigue mezclar conceptos propios de la época del descubrimiento colonial y los grandes exploradores con los habituales tics de la conquista y los pioneros del Salvaje Oeste, algo que le sienta especialmente al dilatado metraje. No obstante, la película va cociéndose a fuego lento -quizás demasiado-, presentándonos un interminable tropel de personajes y secundarios de todo tipo, y armando con pomposa ceremonia un misticismo casi religioso alrededor de la figura del terrible Gwangi, al cual se le considera como una especie de dios antediluviano en la región.

Una vez se internan en la vaguada prehistórica, los protagonistas son atacados por un pteranodon, persiguen a un ornithomimus y se topan con un styracosaurus, al que intentan atacar como si fueran picadores a un toro en una plaza de toros. El Valle de Gwangi tiene en su haber algunas de las estampas más curiosas del cine de género y de dinosaurios, con secuencias realmente inspiradas, como la que involucra al citado ceratópsido y a Gwangi, que acaban luchando bajo la atenta mirada del grupo de humanos. Humanos, que como en el relato original de Willis O’Brien, deciden capturar al carnívoro para exhibirlo y sacar rédito comercial del mismo. La lazada de los cowboys al terópodo, así como su posterior traslado al circo, son imágenes tan icónicas y vigorosas en lo estético, que se acabarían usando casi de forma idéntica varias décadas después en Jurassic Park: El mundo perdido (1997, Steven Spielberg), demostrándonos la influencia del guion de William Bast y Julian More en algunos temas. Sin ir más lejos, ambas películas comparten la temática ecologista y moralizadora que se esconde tras expolio de los recursos naturales por parte del ser humano, haciendo especial hincapié en la codicia y la superioridad a la hora de explotar un animal extinto para el disfrute y el ocio a cambio de una triste entrada de circo.

El tramo final de El Valle de Gwangi atesora en su metraje ecos deudores del King Kong que inspiró el relato original, con el alosaurio siendo convertido en una atracción y siendo mostrado a los incrédulos y fascinados habitantes del pueblo en mitad de una plaza de toros. Este ritual atávico y fascinante de la expropiación -el llevar al dinosaurio al mismísimo centro del albero del ruedo son imágenes de una fuerza incuestionable, culturamente más afines para el público hispano que un teatro sacado de Broadway-, marca a fuego todo el significado y la trascendencia del film, que acaba con el carnívoro abatiendo a un elefante de circo en el coliseo, saliendo a las calles de la ciudad y encontrando un fúnebre destino entre las llamas de una catedral que se derrumba a sus espaldas.

La película tiene un especial vínculo con España, pues se rodó íntegramente en nuestro país, concretamente en las provincias de Almería y Cuenca. Los áridos paisajes del desierto de Tabernas de la provincia andaluza ofrecieron un marco incomparable para múltiples de las secuencias, así como aportó la plaza de toros de la que Gwangi lucha por salir. Por su parte, en Cuenca se grabaron el grueso de las escenas del Valle Prohibido, que se localizó en las extrañas formaciones rocosas de la Ciudad Encantada, así como en su impresionante catedral, verdadera protagonista del último tramo del film.

También supuso uno de los hitos artísticos y técnicos de la carrera de Ray Harryhausen. Si bien su trabajo en la película de O’Connolly no es tan conocido o celebrado como el de otras de sus colaboraciones, Harry tardó cerca de un año en completar todas las secuencias que involucraban a dinosaurios y bestias prehistóricas en la película, grabando más de 300 cortes con su tecnología propietaria Dynamation, algo que supuso todo un récord para el artesano de los efectos especiales y que demostró el logro técnico que llegó a lograrse con el film en el 1969. La secuencia de la lazada y la atadura de Gwangi supuso un desafío impensable, actores reales involucrados en una compleja realización que acabó contando con varios actores a caballo, una recreación básica del monstruo y un vehículo todoterreno, que luego serían sustituidos por el animal animado gracias al uso de complejas transparencias y una hábil labor de montaje.

Desgraciadamente, El Valle de Gwangi no llegó a conquistar a nadie. El film fue un pequeño descalabro para Warner Bros y Seven Arts, pues no consiguió conquistar al público objetivo, que ya se había cansado de monstruos gigantes y películas del oeste, y que decidía explorar nuevos horizontes cinematográficos. Aún así, la obra de O’Connolly tiene cierta vigencia como película de aventuras sin complicaciones, aunque en su interior se oculta como el propio Valle Prohibido de la cinta, un relato bastante actual y válido, que como podemos ver en la reciente Jurassic World: El reino caído (2018, J.A Bayona) puede adaptarse y perpetuarse para nuevas audiencias.